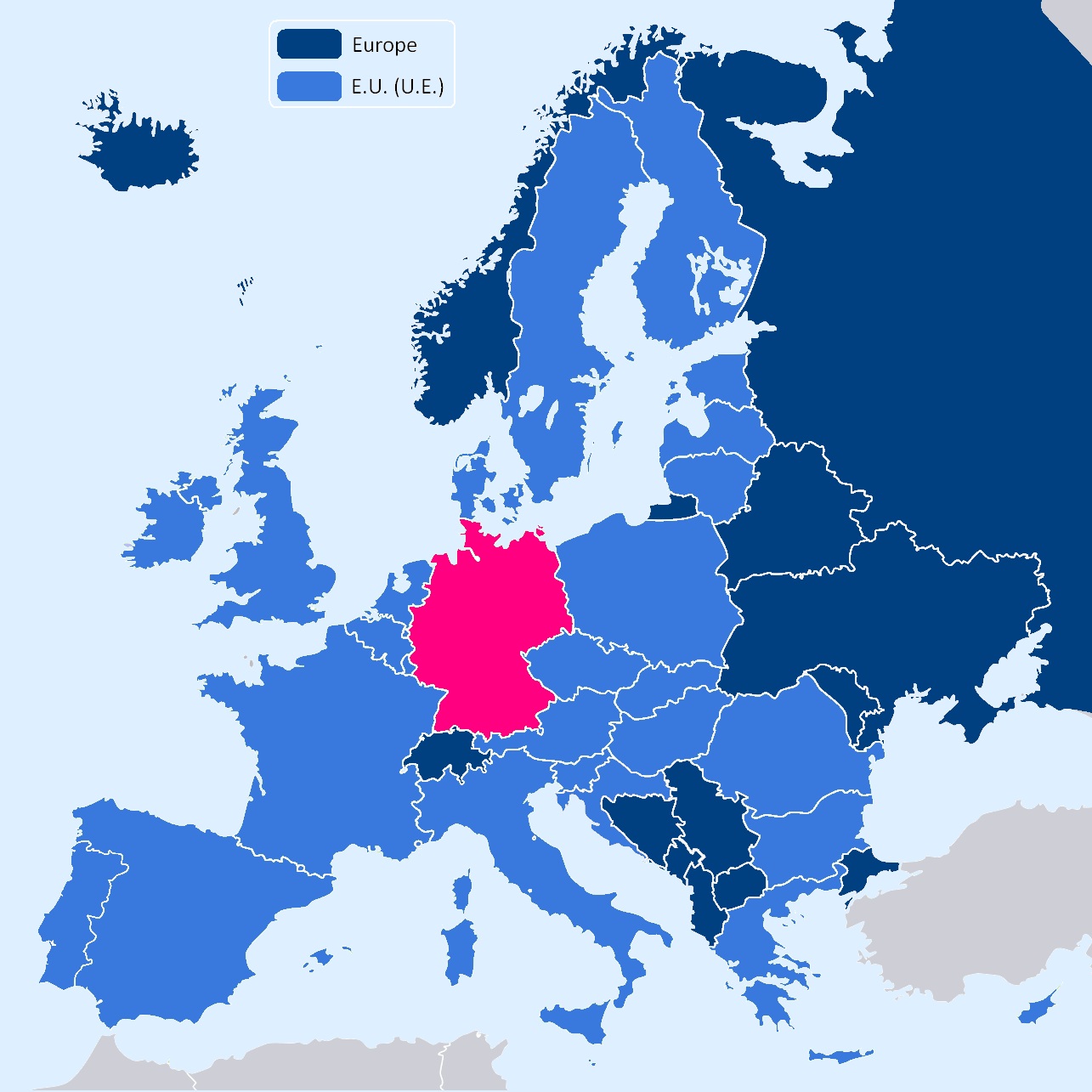

PAYS

Allemagne

Données générales

Superficie : 357 569 km²

Population : 83,16 millions

Densité : 233 hab./km²

Capitale : Berlin

Langues : allemand (alphabet latin)

Langues minoritaires : danois, frison, bas-allemand, sorabe, turc

PNB par habitant en standard de pouvoir d’achat : 119

Indice de fécondité : 1,54

Espérance de vie :

– femmes : 84,1 ans

– hommes : 79,6 ans

Chef d’État : Frank-Walter Steinmeier, président

Chef de Gouvernement : Olaf Scholz, chancelier

Monnaie : euro depuis 2002

Histoire

Auguste avait fixé comme frontières naturelles de son empire le Rhin et le Danube.

Rome fut presque perpétuellement en guerre aux abords de ces fleuves. Les diverses peuplades germaniques qui peuplent l’espace de l’actuelle Allemagne vont déferler par vagues sur l’ouest de l’Europe à la fin de l’Empire romain, fondant des royaumes (Ostrogoth, Wisigoth, Vandale, Franc). Minoritaires dans ces royaumes, les envahisseurs vont se fondre dans les populations locales, et surtout se christianiser.

L’expansion de l’islam va emporter Vandales et Wisigoths, les Francs se retrouvent la seule grande puissance d’Occident. Les rois carolingiens (à partir de 751) bâtissent un immense empire, dont l’apogée se situe avec Charlemagne (771-814), couronné empereur d’Occident en 800, un peu contre son gré semble-t-il (cela en faisait l’obligé du Pape).

À sa mort, le partage entre ses fils conduit à une séparation définitive entre une Francie occidentale (grosso modo la France), et orientale (l’est du Rhin).

À la mort du dernier carolingien germanique, Henri l’Oiseleur est choisi comme roi en 919. Il réussit à contenir la menace hongroise, et son fils Otton 1er fonde en 962 le Saint-Empire, qui comprend aussi la plus grande partie de l’Italie.

Pendant des siècles, et malgré des souverains parfois inconsistants, il y aura bien peu de changements, on peut citer :

– la montée en puissance des villes italiennes au XIIIe siècle, puis de Venise,

– l’indépendance de fait de la Confédération Suisse en 1499,

– la France récupère le Dauphiné et la Provence.

Enfin, les Habsbourg échappent à l’autorité impériale dès lors qu’ils reçoivent l’héritage bourguignon. Charles héritant de surcroît de l’Espagne devient empereur du Saint-Empire (Charles Quint, 1519). Il divisera ensuite son héritage entre la partie espagnole à son fils Philippe II, le titre impérial et les possessions autrichiennes, la Bohême et la Hongrie, à son frère Ferdinand.

Prêchée par Luther dès 1517, la Réforme est adoptée par des princes allemands, et les conflits avec les Habsbourg débutent au milieu du siècle. Le principe qui s’impose est celui du « cujus regio, ejus religio » (la religion de l’État est celle du Prince).

La Guerre de Trente Ans débute en Bohême en 1619. La France est alliée aux princes protestants et à la Suède.

Les Traités de Westphalie (1648) consacrent un net affaiblissement des Habsbourg.

Au XVIIIe siècle, les « guerres de succession » modifient de façon importante la carte de l’Europe, tandis que l’Autriche profite largement du recul ottoman. Lors du renversement des alliances en 1748, l’Autriche et la France s’allient.

La Révolution française voit l’annexion par Napoléon des Pays-Bas (y compris autrichiens), de la rive droite du Rhin, où la création de la Confédération du Rhin modifie profondément les territoire des États allemands en 1803 (en particulier, réduction du nombre).

En 1806, l’empereur d’Autriche renonce à la charge du Saint-Empire, mettant fin à une institution vieille de 900 ans.

Au Congrès de Vienne, la Prusse s’agrandit considérablement, et domine le nord de l’Allemagne, organisée en une inconsistante Confédération germanique.

Mais la période napoléonienne a fait naître un nationalisme allemand inconnu auparavant.

Les partisans de l’unité se tournent vers la Prusse de Bismarck, qui défait l’Autriche à Sadowa en 1866, puis la France en 1870, avant la proclamation de l’Empire allemand l’année suivante à Versailles. Alsace et départements mosellans sont annexés.

En 1914, la guerre qui éclate va prendre les proportions d’une boucherie quasi universelle.

Après les succès initiaux, les Alliés (surtout après 1917, lorsque les États-Unis entrent en guerre) reprennent le dessus, et l’armistice est signé le 11 novembre 1918. Guillaume II abdique et s’exile, les derniers rois et princes régnants allemands en font autant, la république est proclamée.

L’Allemagne perd des territoires :

– ceux annexés sur la France en 1871,

– une partie du Schleswig au profit du Danemark,

– et surtout à l’ouest, au bénéfice de la nouvelle Pologne : la Prusse orientale est séparée du reste de l’Allemagne par le « corridor de Dantzig ». Les nouvelles démocraties confrontées à d’immenses difficultés économiques et sociales voient la montée des extrémismes ; en 1922, Mussolini met en place l’état fasciste. En 1933/34, Hitler liquide la République de Weimar.

Il remilitarise la Rhénanie, annexe l’Autriche en mars 1938, puis la Tchécoslovaquie en octobre. Auparavant, il avait signé en août le pacte germano-soviétique avec Staline.

Jusqu’en juin 41, Hitler envahit la Pologne, le Danemark, la Norvège, puis les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, la France et la Yougoslavie, avant de se lancer à l’assaut de l’URSS. L’Angleterre est désormais bien seule. Les États-Unis entrent cependant en guerre après Pearl Harbour, en décembre 41.

Pourtant, les revers s’accumulent à partir de 1943, en URSS, puis la perte de l’allié italien en juillet (débarquement en Sicile), enfin face aux Américains après juin 44.

En mai 45, c’est la capitulation, et Hitler se suicide.

L’Allemagne se retrouve scindée en deux États, la RFA, dont la capitale est Bonn, et la RDA communiste dont la capitale est à Berlin (ville elle-même coupée en deux). La ligne Oder-Neisse constitue la nouvelle frontière avec la Pologne. Les habitants allemands des régions perdues sont expulsés en masse, de même que ceux des Sudètes tchèques.

Les dirigeants européens comprennent qu’il ne faut pas rééditer les erreurs de 1918.

Reconstruction économique aidée par le Plan Marshall, et débuts d’intégration

Après la fondation du Benelux en 1944, les visionnaires Robert Schuman et Jean Monet présentent en 1950 un plan, qui débouche l’année suivante par la fondation de la CECA, signé par les 6 pays européens qui, en 1957, signeront le Traité de Rome instituant la CEE.

Les étapes de la construction sont rappelées par ailleurs dans les pages consacrées à l’histoire de l’euro. En 1989, l’effondrement du communisme amène, dès octobre 90, la fin de la RDA et l’absorption des Länder de l’Est. Berlin redevient capitale allemande.

Bien sûr, la ruine de l’économie des nouveaux venus amène d’énormes difficultés, qui seront surmontées grâce au dynamisme de l’Allemagne et de la CEE, qui deviendra la CE puis l’UE.

La langue allemande

L’allemand fait partie des langues indo-européennes, groupe germanique.

L’allemand est langue officielle en Allemagne, en Autriche, en Belgique et au Luxembourg, et langue minoritaire dans d’autres États, comme l’Italie, le Danemark, la Lettonie, la Hongrie ou la Slovénie. C’est une langue officielle de l’Union européenne depuis 1958.

Hors de l’Union européenne, c’est aussi une langue officielle en Suisse et la langue officielle du Liechtenstein.

En 2012, l’allemand était la langue maternelle de 16 % des habitants de l’UE, et 11 % des personnes de l’UE affirmaient être capables de tenir une conversation dans cette langue. Cela fait de l’allemand une langue parlée/comprise par 27 % des habitants de l’UE et lui donne la première place au classement du nombre de locuteurs.

Dans le monde, plus d’un million de personnes déclarent l’allemand comme leur langue maternelle, dont un fort pourcentage aux États-Unis et en Russie.

L'allemagne et l'Euro

Aucun problème pour se qualifier et introduire l’euro, même après la réunification !

L’Allemagne a été le premier pays à tester la simultanéité entre l’introduction de l’euro et le retrait du Deutsche Mark. Ce choix avait semblé trop risqué en raison de la masse monétaire allemande.

En fait, cela s’est révélé très efficace, et beaucoup plus facile pour les commerçants qui n’ont pas eu de double caisse à gérer.

Les ateliers et différents

L’Allemagne est le premier producteur de pièces de toute la zone euro ; au lancement de la monnaie commune, c’étaient 17 milliards de pièces qui avaient été frappées. Pour réaliser une telle production, l’Allemagne dispose de cinq atelier monétaires (historiquement, il y en avait eu 11 au total). Chaque atelier possède un poinçon sous forme de lettre qui est apposé sur les monnaies :

– A : Staatliche Münze Berlin de Berlin

– D : Bayerisches Hauptmünzamt de Munich

– F : Staatliche Münzen Baden-Württemberg de Stuttgart

– G : Staatliche Münzen Baden-Württemberg de Karlsruhe

– J : Hamburgische Münze de Hambourg

Différents des ateliers allemands

Berlin

Munich

Stuttgart

Karlsruhe

Hambourg

L’atelier de Berlin se flatte de produire des monnaies depuis 1280. Il n’est pas d’usage que les graveurs signent leurs œuvres. La qualité de frappe est excellente pour les cinq ateliers et l’état FDC peut être coté. Le nom de l’Allemagne n’apparaît sur aucune des monnaie Euro de circulation contrairement à ce que stipule l’article premier du Journal Officiel de la commission Européenne n°2009/23/CE. Notons enfin que l’Allemagne est le premier pays à avoir annoncé qu’il utiliserait dès 2007 le nouveau revers européen.

– A : Staatliche Münze Berlin de Berlin

– D : Bayerisches Hauptmünzamt de Munich

– F : Staatliche Münzen Baden-Württemberg de Stuttgart

– G : Staatliche Münzen Baden-Württemberg de Karlsruhe

– J : Hamburgische Münze de Hambourg

Les monnaies

Les pièces allemandes ne brillent pas plus que les françaises par leur originalité, mais sont de très grande qualité :

– 1, 2 et 5 cent : la feuille de chêne

– 10, 20 et 50 cent : la Porte de Brandebourg (chargée de mémoire il est vrai)

– 1 et 2 EUR : l’aigle germanique

1 CENT

20 CENT

2 CENT

50 CENT

5 CENT

1 EUR

10 CENT

2 EUR

Les 2 euro commémoratives

A compter de la seconde pièce commémorative de 2009 (10 ans de l’Euro), l’Allemagne a modifié les couronnes afin de respecter la recommandationdu Journal Officiel (c.f. Journal Officiel de la commission Européenne n°2009/23/CE), indiquant que la présence des 12 étoiles est obligatoire et que leur disposition doit être identique à celle figurant sur le drapeau européen. En conséquence, dès 2010, la série des länders allemand ne comportera plus la mention « Bundesrepublik Deutschland ». On peut remarquer que c’était déjà le cas pour la 2 EUR du Traité de Rome, mais ce cas fait exception car le motif était imposé à tous les états.

2006

Schleswig-Holstein, la Holstentor de Lübeck

2007

Mecklembourg-Poméranie occidentale, le château de Schwerin

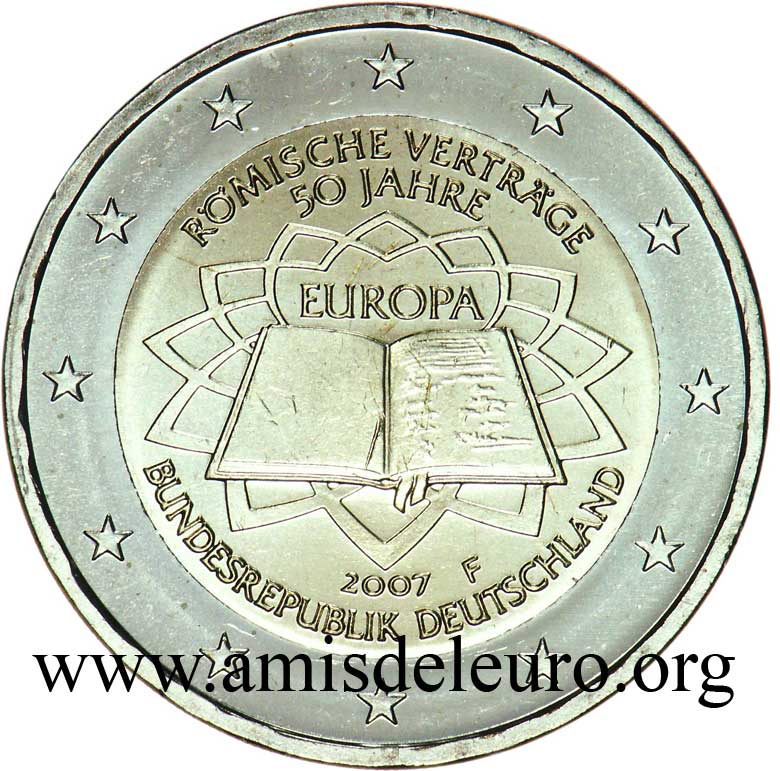

2007

50 ans du Traité de Rome (émission commune des 13 pays)

2008

Hambourg, l’église de Saint Michel

2009

Sarre, Ludwigskirche

2009

10 ans de l’Euro (émission commune des 16 pays)

2010

Brême, la mairie

2011

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la cathédrale de Cologne

2012

Bavière, le château de Neuschwanstein. Cliquer ici pour visualiser les quatre autres dessins candidats (Source : muenzen-journal.de).

2012

10 ans de circulation l’Euro (émission commune des 17 pays)

2013

Bade-Wurtemberg, le cloître de Maulbronn

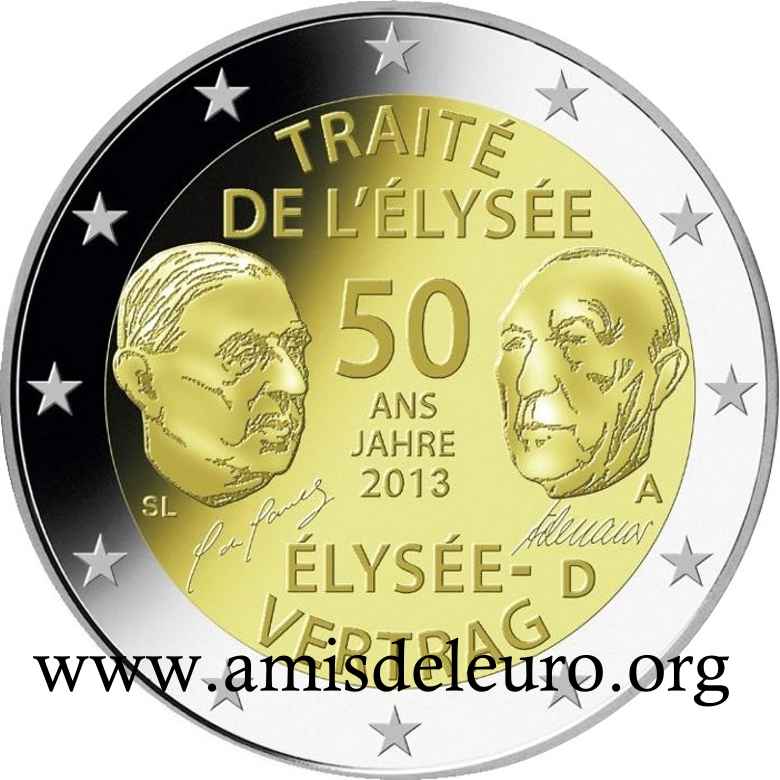

2013

50 ans du traité de l’Elysée (émission commune avec la France)

2014

Basse-Saxe, l’église Saint-Michel de Hildesheim

2014

Hesse, l’église Saint-Paul de Francfort

2015

25 ans de la réunification de l’Allemagne

2015

30 ans du drapeau Européen (émission commune des 19 pays)

2016

Saxe, le palais Zwinger de Dresde

2017

Rhénanie-Palatinat, la Porta Nigra de Trèves

2018

Berlin, le château de Charlottenburg

2018

100 ans de la naissance du chancelier allemand Helmut Schmidt (1918-2015)

2019

Bundesrat, 70 ans de la fondation

2019

30 ans de la chute du mur de Berlin

2020

Brandebourg, le palais de Sanssouci de Potsdam

2020

50 ans de la géniflexion de Willy Brand à Varsovie

2021

Saxe-Anhalt, la cathédrale de Magdebourg

2022

Thuringe, le château de Wartbourg d’Eisenach

2022

35 ans du programme Erasmus (émission commune des 19 pays)

2023

Etat d’Hambourg, le Philharmonic d’Elbe

2023

1275 ans de la naissance de Charlemagne

Les billets

La lettre pays des billets allemands est le X. A noter que nous « devons » le billet de 500 EUR à une exigence allemande, pour remplacer le billet de 1000 DM. Les Allemands réglaient l’essentiel de leurs achats en liquide. Ceci demeure vrai, même si l’usage des cartes de paiement tend à se généraliser.

On trouve le X de l’Allemagne sur les billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 EUR et pour les quatres signatures, Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet, Mario Draghi et Christine Lagarde.

Pour la partie de la production dont elle est en charge, l’Allemagne a fait participer les imprimeurs allemands (P) et (R).

Contact

E-mail : pays@amisdeleuro.org